隨著期貨市場的穩健發展,實體企業標準倉單交易日益活躍。然而,企業在期貨交易場所頻繁買賣標準倉單以從短期價格波動中獲利,且不涉及實物提取時,相關會計處理缺乏明確規范,給企業財務核算和市場穩定運行帶來諸多挑戰。近日,財政部會計司針對這一特殊交易情形作出權威回應,為企業進行標準倉單交易提供了更為明確的會計處理路徑。

細化倉單交易會計處理 定位金融工具屬性

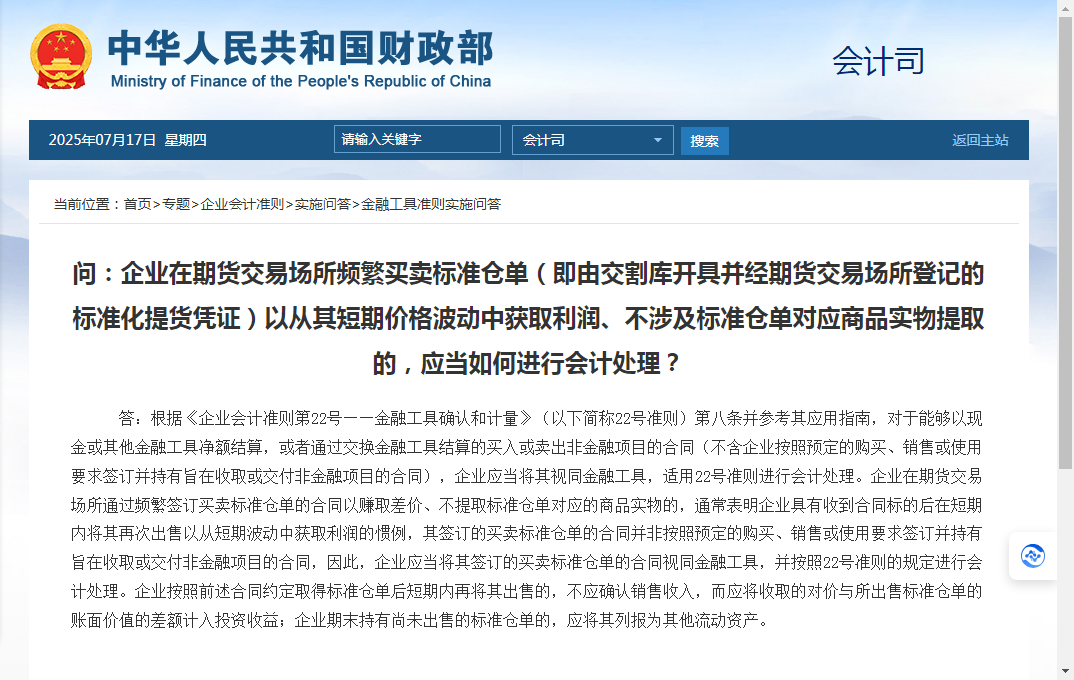

財政部會計司此次發布的實施問答,主要是依據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》(下稱22號準則)第八條及其應用指南,給出了明確指引。22號準則規定,對能夠以現金或其他金融工具凈額結算,或者通過交換金融工具結算的買入或賣出非金融項目的合同,除了企業按照預定的購買、銷售或使用要求簽訂并持有旨在收取或交付非金融項目的合同適用其他相關會計準則外,企業應當將該合同視同金融工具,適用22號準則進行會計處理。

基于此,財政部會計司明確了不同標準倉單合同的性質。企業在期貨交易場所通過頻繁簽訂買賣標準倉單的合同以賺取差價、不提取標準倉單對應的商品實物的,通常表明企業具有收到合同標的后在短期內將其再次出售以從短期波動中獲取利潤的慣例,其簽訂的買賣標準倉單的合同并非按照預定的購買、銷售或使用要求簽訂并持有旨在收取或交付非金融項目的合同。因此,企業應當將其簽訂的買賣標準倉單的合同視同金融工具,并按照22號準則的規定進行會計處理。

從新的會計處理要求來看,企業取得標準倉單后短期內再將其出售的,不應確認銷售收入,而應將收取的對價與所出售標準倉單的賬面價值的差額計入投資收益;企業期末持有尚未出售的標準倉單的,應將其列報為其他流動資產。

據了解,標準倉單是交易所認可的實物商品提貨憑證,期貨合約若進入實物交割階段,必須通過標準倉單實現。然而,同為標準倉單買賣,卻可能有不同的交易目的,其既可能是為對沖現貨價格波動風險的“套期保值”,也可能是單純通過短期價格波動賺取差價的“金融投機”。明確二者界限,對企業準確進行會計處理、防范稅務風險及合規經營至關重要。

談及二者界限如何認定,資深套期會計人士韓彬(化名)告訴期貨日報記者,兩種倉單交易的實質區別在于是否涉及后續的實貨物流。此外,還需要結合企業業務模式、業務目標以及合同實質進行判斷。

有會計師事務所表示,在相關會計實務中,企業頻繁買賣標準倉單以賺取短期價差的情形并不少見,是否提取實物是會計處理爭議的焦點。

本次財政部會計司所回應的正是頻繁買賣標準倉單以從其短期價格波動中獲取利潤、不涉及標準倉單對應商品實物提取的交易。“此前,頻繁買賣倉單的企業可能將收入全額計入‘商品銷售收入’,導致同類型交易在不同企業財報中呈現矛盾結果,降低了信息的可比性。”上海華發盈期實業總經理孫天奇在接受記者采訪時表示,新規明確將其視同金融工具,規定買賣價差計入“投資收益”而非“銷售收入”,持倉列報為“其他流動資產”而非“存貨”,能夠防止企業利用準則模糊空間調節利潤,厘清了會計處理上的爭議。

韓彬表示,財政部會計司進一步明確了倉單交易涉及實貨與不涉及實貨的會計處理規定,有助于企業在實操中更好區分金融工具與非金融項目,也將引導企業在倉單業務中注重實質運轉。

引導企業規范交易 提升期貨業務管理水平

受訪人士告訴期貨日報記者,財政部會計司的最新回應對規范企業交易行為而言具有積極影響。孫天奇認為,會計處理要求的細化,能夠遏制企業的投機套利和虛假貿易行為,引導企業專注于與實體經濟相關的業務,幫助企業管理者更清晰地了解業務的風險分布,制定更合理的風險控制策略。外部的監督疊加企業自身有效的識別,企業會更加專注主業發展。

韓彬建議,在新的要求下,企業需更加重視倉單業務模式與本質,開展風險管理業務時,須明確風險管理目標、制定有效的策略。在會計處理環節,要著重考量以規避風險還是獲取短期價差損益為目標,這是區分風險管理與投機交易的關鍵。此外,需要注意的是,風險管理策略有時有迷惑性,只有將風險管理目標與策略緊密結合,財務核算才能精準反映業務實質,這也是企業推進業財融合(業務運營和財務管理的有機融合)的核心。

“我們認為,后續企業在開展倉單交易時,需精準錨定交易目的,將投機性交易與涉及實物交割的部分嚴格區分并獨立核算,嚴格按照金融工具準則進行會計處理。”孫天奇提出,與此同時,企業應構建公允價值跟蹤機制,及時準確獲取倉單公允價值,以便在資產負債表日按規定進行重新計量,將價值變動計入“公允價值變動損益”。

此外,孫天奇提醒,企業需密切關注持有倉單目的的變化情況。當持有倉單目的由投機轉為正常貿易模式時,需終止金融工具核算,將賬面價值轉入存貨科目,并按存貨準則處理,確保會計處理能夠真實、準確地反映業務實質。

值得注意的是,財政部會計司的最新要求對期貨市場未來穩健發展也具有不可忽視的意義。一直以來,倉單業務與期貨交割是緊密聯結期貨市場和現貨市場的關鍵紐帶。期貨業內人士告訴記者,開展標準倉單交易可以優化期貨交割業務,促進期貨市場功能更好發揮,促進現貨市場規范高效發展。財政部會計司最新回應是會計政策服務期貨市場發展的有力配套舉措,有助于規范企業金融類業務的會計核算和信息披露,有助于增強企業期貨相關業務的管理水平,有助于提升期貨市場服務實體經濟的能力。

韓彬建議,后續期貨行業應強化實物交割的市場宣傳力度,尤其要聚焦倉單交割中的流轉節點、相關各方的權利與義務,以及倉單系統的具體操作流程等細節,清晰、全面地呈現給市場參與者。

期報觀察:為企業業財融合提供清晰指引

在全球經濟深度融合與金融創新加速迭代的背景下,企業與金融體系的互動模式正經歷深刻變革。資產證券化、期貨及衍生品等金融工具的廣泛應用,既為企業風險管理提供了創新工具,也對會計處理的規范性提出了更高要求。

金融工具會計處理的規范化進程,本質上是構建“信任經濟”的基石。在金融創新與風險交織的當下,準確計量金融工具價值,不僅能降低市場信息不對稱,更是優化資源配置、強化風險管控的關鍵抓手。

以企業開展倉單交易為例,若企業將頻繁買賣倉單的行為視為傳統貿易行為,而非參照金融工具進行管理,將導致財務信息失真,進而影響投資者對企業業務模式和風險特征的判斷。期貨日報記者梳理發現,多年來,監管部門通過遞進式的政策設計,為企業開展倉單交易、點價銷售等新興業務提供了清晰指引。

2017年4月,財政部修訂《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》,標志著我國金融工具會計準則進入全新階段。此次修訂立足多層次資本市場建設、金融創新發展和對外開放深化的現實需求,對金融工具分類、確認計量等核心環節作出系統性調整。盡管未直接涉及企業進行標準倉單交易等細分領域,但確立了“預期信用損失法”等關鍵原則,為企業金融工具會計處理提供了總體遵循。例如,22號準則要求企業基于合同現金流特征對金融資產進行分類,這一邏輯同樣適用于倉單交易中判斷業務是否具有金融屬性。

22號準則出臺后,相關原則導向也逐步實現了到案例指引的跨越。2024年3月,《上市公司執行企業會計準則案例解析(2024)》修訂再版,通過具象化案例推動準則落地。其中,有多個案例聚焦標準倉單交易這一新型業務形態,從會計本質出發構建判斷框架:在屬性界定層面,明確標準倉單作為權利憑證指向貨物所有權,屬于非金融資產項目;通過將標準倉單分為期貨標準倉單與現貨標準倉單,為實務操作劃定清晰邊界。在業務實質判斷層面,創新提出通過交易目的來判斷企業進行相關會計處理的使用原則。比如,當企業采用了“逐日盯市”的方式判斷現貨、期貨價格走勢,并執行買入、賣出倉單交易以獲利,將該類倉單買賣合同按照金融工具準則進行核算更為合理。

典型案例的發布為企業對倉單交易的會計處理提供了樣本和意見,但相關監管閉環體系亟待完善。2025年7月8日,財政部會計司發布標準倉單交易會計處理實施問答。財政部會計司進一步明確,企業在期貨交易場所通過頻繁買賣標準倉單合同賺取差價、不提取商品實物的,應將相關合同視同金融工具處理。

新的要求引發了期貨和現貨業內人士的頗多討論。總的來看,這一規定具有多重突破性意義:一是對倉單業務再次進行剝離,將頻繁交易倉單行為納入金融工具監管范疇;二是統一了期貨與現貨市場的會計處理標準,提升了信息披露的質量;三是強化“實質重于形式”原則,要求企業穿透業務表象,判斷經濟實質。

從準則修訂到案例指引,再到實施問答,監管部門構建了對企業倉單交易會計準則動態優化的制度體系,既能保持會計準則的穩定性,又能賦予其對市場創新的適應性。對實體企業而言,規范金融工具會計處理已不僅是合規要求,更是提升風險管理水平、增強市場信任度的必然選擇。在持續完善的監管政策引領下,相信企業能夠在金融創新浪潮中實現戰略、業務、風控和會計管理的有機融合,全面提升管理水平和效率,切實保護投資者利益。