證券時報記者 吳瞬

2025年以來,在寧德時代等巨頭帶動下,A股公司赴港上市已成趨勢性動向。數據顯示,截至目前已有超40家企業正式遞表港交所,另有30余家企業已公告啟動相關流程。

近日有消息稱,隨著越來越多A股公司宣布擬赴港上市,內地監管部門正考慮為來港的A股公司設置最低市值要求。對此,證券時報記者從多位券商人士處獲悉,目前確有提高赴港上市的A股公司市值門檻說法,市值要求或看齊全球存托憑證(GDR)政策,市值門檻從100億元提升至200億元。

分析人士指出,這一新要求對于目前的A股公司赴港上市潮本身或許并不會產生過多影響,從目前已經遞表或公告將要赴港上市的公司來看,絕大部分都是行業龍頭,其市值本身就不低。

多家小盤股

7月密集官宣擬A+H

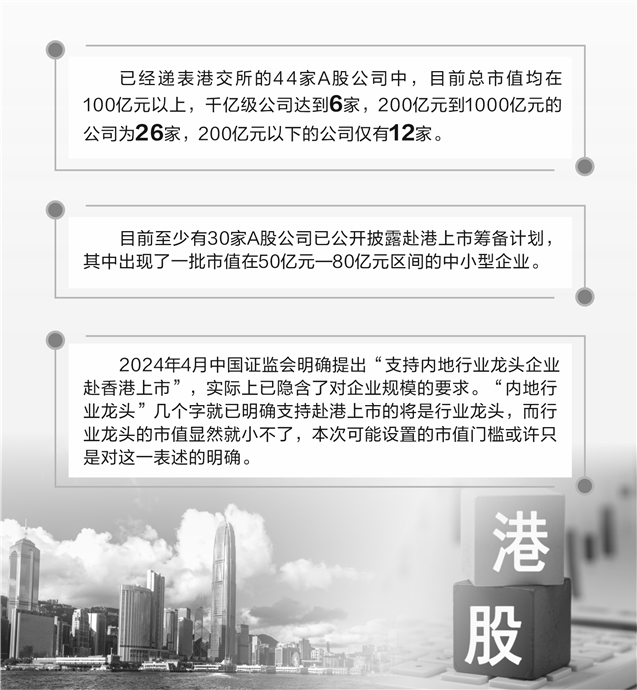

今年以來,寧德時代、恒瑞醫藥、海天味業等10家A股公司赴港上市,從這些公司的市值分布來看,幾乎都是各個行業的龍頭公司,千億級以上的公司就達到5家,百億級以下的A股公司僅吉宏股份1家。此外,已經遞表港交所的44家A股公司中,目前總市值均在100億元以上,千億級公司達到6家,200億元到1000億元的公司為26家,200億元以下的公司僅有12家。

而除此之外,目前至少有30家A股公司已公開披露赴港上市籌備計劃,其中出現了一批市值在50億元—80億元區間的中小型企業。如銳明技術(市值82億元)、可孚醫療(市值78億元)、和林微納(市值63億元)、星環科技(市值60億元)、鑫磊股份(市值55億元)、酷特智能(市值54億元)等。

證券時報記者梳理發現,這批小市值公司的赴港上市公告呈現明顯的集中發布特征——大多在今年7月披露計劃(僅2家于6月公布)。這一現象表明,在龍頭企業的示范效應下,中小市值A股公司正加速布局港股上市進程。

事實上,赴港上市帶來的好處顯而易見。當前港股市場顯著回暖,此時赴港上市對上市公司而言是一個極為重要的融資窗口,相比A股,港股后續再融資也更為便利;同時,赴港上市也是公司出海和國際化的開端,可以令眾多國際資本發現公司價值。

但現在,針對于這些小市值公司的赴港上市之門是否收緊有待繼續觀察。

赴港上市市值門檻

或看齊GDR

前述消息顯示,在赴港上市的市值門檻方面,內地監管部門有可能參考內地發行GDR的標準。早年大量內地公司遠赴歐洲交易所掛牌,其后內地于2023年收緊對GDR的上市要求。

深交所和上交所此前發布的與境外證券交易所互聯互通存托憑證上市交易暫行辦法顯示,境內上市公司在境外發行上市GDR,申請其境內新增基礎股票在滬深交易所發行上市的,上市公司發行申請日前120個交易日按股票收盤價計算的上市公司A股平均市值不低于人民幣200億元。該標準與境外上市公司發行互聯互通存托憑證在A股上市的市值標準一致。

對此,一位券商人士表示:“是有要為A股公司赴港上市設置最低市值要求的說法,申報前120個交易日平均市值不低于200億元。”

在廣州睿資資本總經理李天一看來,設置這一門檻是合理的。“第一是可以篩選出更好更有實力的優質企業參與港股市場;第二是更加完善港股板塊的企業質量,這樣讓港股市場對于全球投資者有更大的吸引力;第三是可以與之前GDR政策設置的市值標準統一起來;第四是企業本身也要思考自己是否真的適合去港股上市,而不是盲目跟風。”

“我支持對A股公司赴港上市施加限制,港股市場其實不缺IPO項目,缺的是一些優質的IPO和上市公司,只有這樣港股才能鞏固投融資功能,才能為二級市場帶來賺錢效應。”中泰國際策略分析師顏招駿說。

利于保障港股市場質量

2024年4月中國證監會明確提出“支持內地行業龍頭企業赴香港上市”,實際上已隱含了對企業規模的要求。“內地行業龍頭”幾個字就已明確支持赴港上市的將是行業龍頭,而行業龍頭的市值顯然就小不了,本次可能設置的市值門檻或許只是對這一表述的明確。

顏招駿分析指出,在目前排隊赴港上市的40余家A股公司中,既包括高增長領域的行業領軍企業,也涵蓋部分增長乏力的傳統產業公司。“其中可能混雜著兩類動機:少數企業或是趁市場熱度進行融資套利,但更多公司應是基于拓展海外業務的戰略考量。”

在顏招駿看來,目前港股市場上的境外投資者也更偏向于高技術含量、高新科技、生物醫藥、人工智能等新興賽道的企業。“比如寧德時代、恒瑞醫藥的H股比A股有大幅溢價,相反一些傳統A股龍頭公司如海天味業在港股上市以來的表現就一般。”

因此,顏招駿認為,對于A股公司赴港上市除了在市值方面做一些限制外,甚至可以在行業或一些財務標準方面做一定篩選,選出最好的公司赴港上市。“越來越多的IPO對于港股市場會有一定資金分流效應,而如果是一些經過審批或者篩選的優質上市公司赴港上市,對港股而言肯定是好事。”

此外,有分析人士指出,限制小市值公司赴港上市是合理引導A股公司有序赴港上市,避免大批小型公司趁著市場熱度“盲目跟風”。“市場需求合理引導,市場影響客觀評價,有問題糾正問題,要呵護好來之不易的好局面。”另有券商人士對此評價。事實上,作為一個以機構投資者為主的市場,盲目奔赴港股市場對一些自身實力不硬的企業而言并非好事,港股市場上每年申請主動退市的企業不在少數。