近日,演員溫崢嶸在抖音直播間自曝被AI換臉盜播,多個直播間出現其帶貨形象,在直播間提問“你是溫崢嶸我是誰”后反而被對方拉黑。

該案例引發多方重視。11月6日晚間,抖音集團副總裁李亮發文稱,這兩天,溫崢嶸被AI盜播帶貨的新聞關注度很高。經核查后發現,被曝光的“三個直播間同時開播”案例并非發生在抖音平臺。經過與相關方聯系,并根據投訴線索核查,發現平臺上確實存在一些利用AI仿冒名人帶貨的短視頻內容。

李亮同時強調,AI內容侵權識別是行業性技術難題,惡意仿冒賬號也在不斷與平臺進行技術對抗,平臺會持續加大投入應對挑戰,維護創作者、商家和消費者的合法權益。第一財經據此梳理AI換臉與偽造黑灰產鏈條,多位網絡安全專家強調,AI攻防戰役是一場需要長期投入的“貓鼠游戲”,涉及法律法規、技術手段與平臺治理等多方面。

“我該怎么證明我是我?”

11月5日,溫崢嶸抖音賬號進行三次以“我是真的溫崢嶸”為主題的直播,講述近期被AI偽造、AI換臉直播帶貨的情況,并強調除了經過平臺黃V認證演員身份的主賬號,以及個別幾個經過主賬號授權的小號外,其他均為盜用、冒用賬號。

事件引發熱議起因于有網友發現演員“溫崢嶸”同時現身三個不同直播間進行直播帶貨,且身穿不同服裝、推廣著不同產品,畫面中的“溫崢嶸”動作、神態與本人高度相似,該情況很快在網絡端引發熱議,甚至有網友質疑溫崢嶸是否通過錄播視頻假冒直播進行直播銷售。

溫崢嶸團隊工作人員接受央視采訪時表示,發現該現象后團隊便持續進行舉報,一天時間內曾舉報50個假冒賬號,有的造假賬號被平臺下架處理,有的賬號剛被下架很快又換了個形式重新出現,令人防不勝防。

該工作人員稱,商家只需要截取一段影像,通過簡易工具便能生成虛假內容,但取證動作卻需要花費很大精力。且造假團隊喜歡在凌晨三四點鐘打時間差發布虛假視頻。雖然團隊已送達相關律師函,但目前調查的僅僅是一部分造假商家。

溫崢嶸接受采訪時表示,今年4月左右的時候,因為拍戲到很晚,兩三點回家卸了妝就會玩手機,居然看到自己在直播。她進入直播間質問“你是溫崢嶸,我是誰?”隨即被對方拉黑。溫崢嶸觀察發現,假造商家的視頻內容有的不是假的,是通過錄屏截取不同的視頻內容,然后拼接在一起。畫面是真的,只是在講不同的事情;聲音也是真的。“我該怎么證明我是我?”溫崢嶸表示,團隊法務部每天都在狀告,AI的發展理應便于老百姓更好地生活,而不是被不良商家鉆了空子。

據抖音官方披露,“發**魚”、“小**媽”等達人未經授權,利用AI仿冒溫崢嶸肖像、聲音信息,進行帶貨宣傳。平臺依據《創作者【仿冒名人宣傳】細則》,已對相關賬號進行中斷直播、下架違規商品及視頻、凍結成交金額等處罰。接到反饋后,平臺通過專項治理,共處置下架溫崢嶸相關仿冒侵權的視頻1萬余條,其中帶貨類視頻6900余條,并對37個違規賬號予以處罰。

AI偽造門檻降低

溫崢嶸遭遇此番AI造假,一方面因AI技術拉低造假門檻,一方面因溫崢嶸本身便從事直播帶貨,持續的直播動作給造假商家提供了豐富的“素材”。

第三方直播監測平臺數據顯示,溫崢嶸抖音賬號粉絲數384.1萬,近三個月增長29.6%。今年以來共直播248場,場均觀看人次達96.3萬人,上架商品共783件,場均銷售額達100萬-250萬。所售商品品類中,美妝護膚類占比54.19%。

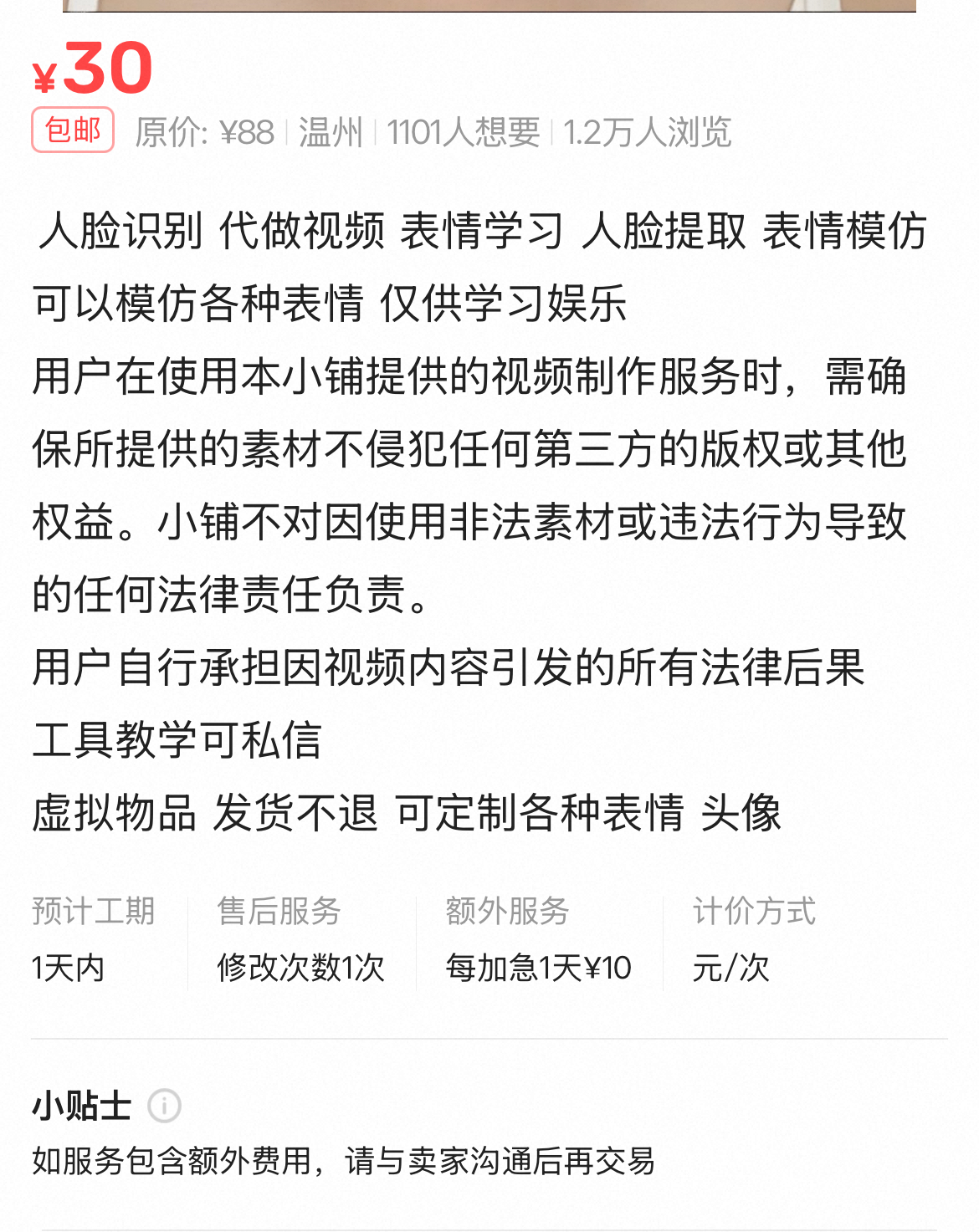

除了直播視頻截取,目前各電商平臺也提供相關業務服務。記者在某二手交易電商平臺上發現,進行人臉識別、代做視頻、人臉(信息)提取的業務售價僅30元。同時賣家強調用戶需確保所提供素材不侵犯第三方版權或其他權益,小鋪不對因使用非法素材或違法行為導致的任何法律責任負責。

而在技術的應用方面,AI的逐漸成熟也在一定程度上降低了犯罪技術門檻。瑞萊科技聯合創始人蕭子豪對第一財經表示,近一年來利用AI換聲、換臉進行詐騙、造謠等違法犯罪行為屢禁不止、愈演愈烈,呈顯著上升趨勢。犯罪行為變得更具迷惑性,也更加隱蔽。近年來生成式AI技術能力突飛猛進并持續開源開放,大量工具、產品問世,極大降低了不法分子利用AI的門檻和成本。

今年9月,據公安部網安局披露,浙江杭州警方偵破一起利用“AI換臉”突破相關互聯網平臺人臉識別認證機制侵犯公民個人信息案件,抓獲犯罪嫌疑人4名,查獲一批被非法強制登錄的網絡賬號。涉案人員利用生成式人工智能深度合成技術偽造“AI人臉”,突破平臺人臉識別認證機制,非法竊取公民個人隱私數據。

該案中,犯罪團伙利用某即時通訊平臺招攬生意,宣稱可以承接互聯網平臺特定用戶數據的“查細”業務。接單后,團伙成員偽造受害者人臉驗證視頻,突破相關頭部平臺登錄認證,強制登錄受害者賬號竊取信息。

攻防博弈持續

整個AI治理行業內,監管側與平臺側的治理舉措,與黑灰產案例長期博弈。

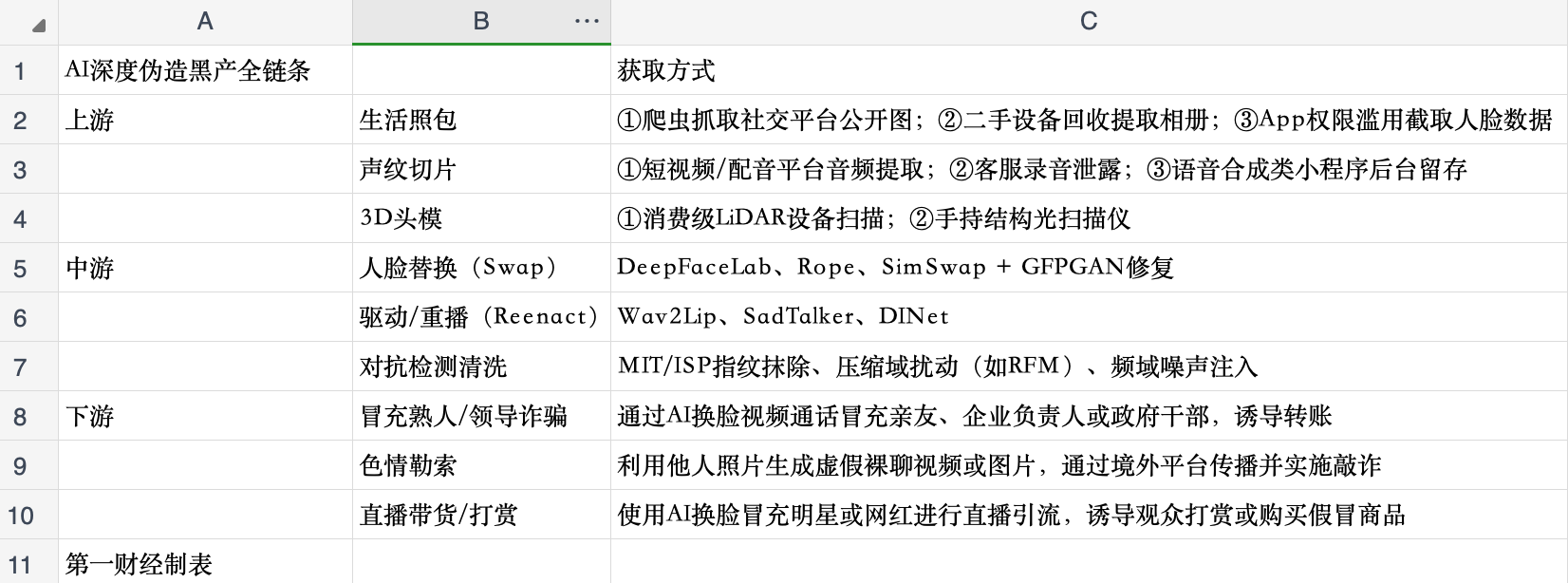

從黑灰產產業鏈角度來看,記者梳理多項公開執法文書、部委通報與頭部安全廠商報告,梳理目前全鏈條主要包括上游數據、中游產能、下游場景以及最終的洗錢變現四個環節。

其中上游包括通過爬蟲抓取、二手設備回收提取相冊、短視頻平臺音頻提取等獲取受害者生活照、聲紋切片與3D頭模,中游包括通過多項技術手段實現人臉替換、驅動與重播、對抗檢測清洗等,下游直接通過AI換臉進行詐騙、誘導轉賬、色情勒索、直播帶貨或打賞等違法犯罪行為。

以抖音平臺為例,據抖音電商安全與信息中心披露,近期平臺發現部分商家和達人在未取得授權情況下,剪輯視頻、拼貼文字信息,或利用AI、特效仿冒名人進行帶貨營銷,誤導消費者。自10月專項啟動以來,已嚴厲處置涉及侵權仿冒違規的達人賬號1.1萬個,處置仿冒名人帶貨的商品6700余個。

其中已處置視頻和賬號的違規行為包括但不限于未經授權,利用AI仿冒名人肖像、聲音信息帶貨;未經授權,內容畫面、聲音、文案信息虛假宣稱為本人,或暗示名人與商品有直接關聯帶貨;未經授權,使用名人姓名/藝名,或使用變體等形式,從昵稱到視頻刻意仿冒名人帶貨;未經授權,頭像直接使用名人肖像照片,利用特效制作卡通形象或高度相似圖片仿冒名人帶貨。

蕭子豪表示,AI技術衍生安全風險的治理問題是個非常復雜的社會問題,涉及很多方面。既要在法律法規層面事前規范引導、事后監管懲戒,也需要有技術手段令AI更加安全、可控。在技術層面,生成和鑒偽的對抗性非常強,需要持續長期投入,就像是“貓鼠游戲”,此消彼長,相互博弈。與互聯網產品或者其他AI產品不同,AI鑒偽產品并非開發完就結束,而是要隨著生成技術的進展不斷研究、更新、迭代,沒有終點。