繼江西裕民銀行、安徽新安銀行之后,第三家民營銀行即將迎來國資股東。

近日,國家金融監督管理總局披露,已同意無錫市國聯發展(集團)有限公司(下稱“國聯集團”)受讓紅豆集團有限公司(下稱“紅豆集團”)持有的錫商銀行5億股股份。

受讓后,國聯集團合計持有錫商銀行5億股股份,持股比例達到25%,將替代紅豆集團成為錫商銀行第一大股東。

國資入股前兆:提前空降高層

錫商銀行由紅豆集團等8家民營企業共同發起設立,于2020年4月正式開業,是全國第19家、江蘇省第2家民營銀行。

從股東結構看,紅豆集團一直是該行的第一大股東,持股比例維持在25%。在該行成立之時,由紅豆集團實際控制人周海江,出任錫商銀行首任董事長。

就在上述股權變更披露的同天,錫商銀行發布公告,江蘇金融監管局已核準李軍該行董事、董事長任職資格。

公開信息顯示,李軍曾為國聯集團董事長,在2023年2月,江蘇金融監管局曾核準了李軍國聯財務董事長任職資格。

值得關注的是,根據“無錫聯合擔保”公眾號披露,今年6月20日,李軍就以錫商銀行黨委書記的身份接待無錫聯合擔保一行的到訪。

也就說,在錫商銀行正式股份變更之前,國聯集團已派駐高層進入錫商銀行。

在此之前,錫商銀行的董事長為奚國光,奚國光是該行首任行長,2024年1月,其錫商銀行董事長任職資格剛獲核準。根據天眼查信息,截至8月9日,奚國光仍為錫商銀行法定代表人。

若后續該行股權順利變更,意味著錫商銀行的第一大股東將由民營企業變更為國資企業。

公開資料顯示,國聯集團成立于1999年5月8日,是無錫市政府出資設立的國有資本投資運營和授權經營試點企業,注冊資本86.89億元。截至2024年末,國聯集團總資產2221億元,凈資產597億元。

當前,國聯集團基本形成了金融服務、實業經營和投資運作三大領域。其中金融板塊包括國聯民生證券、國聯信托、國聯期貨、國聯人壽、江蘇資產、聯合擔保、無錫產交所、國聯財務。

可以看出,其金融板塊的投資還未有銀行機構,隨著后續國聯集團正式持有錫商銀行股權,其金融版圖將一步擴容。

錫商銀行營收下滑明顯

錫商銀行當前的股東主要為當地民營企業。

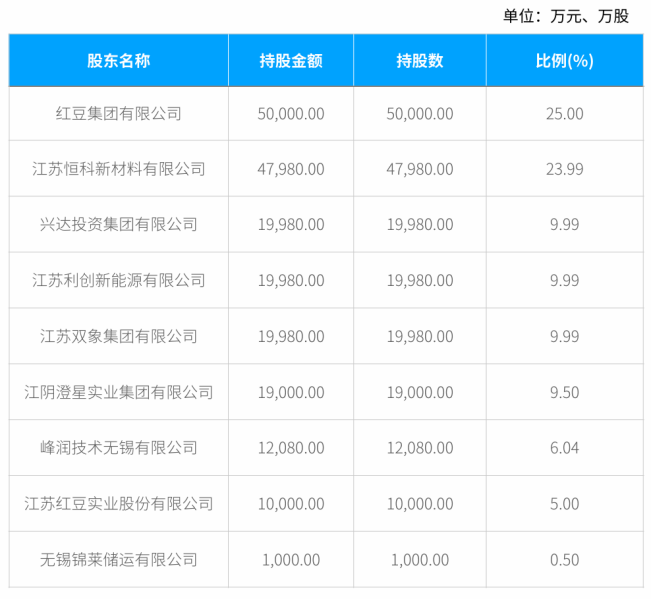

根據錫商銀行2024年年報,該行當前股東共9戶,除了紅豆集團,第二大股東為江蘇恒科新材料有限公司,持股比例為23.99%。該行其它股東如興達投資集團有限公司、江蘇利創新能源有限公司、江蘇雙象集團以及江陰澄星實業集團有限公司,持股比例多在9%以上。

(來源:錫商銀行2024年年報)

在民營銀行中,以“商”為名的不在少數,除了錫商銀行,還有梅州客商銀行、溫州民商銀行以及浙江網商銀行等。值得一提的是,無錫的“錫商”、梅州的“客商”,均是當地歷史上的商幫文化代表。

在錫商銀行的官方微信公眾號文章中,該行對錫商精神有這樣的總結:“一代又一代的無錫企業家在繼承儒商傳統的基礎上,又積極對外競爭及合作,形成了具有鮮明地域特點的‘錫商精神’,這一精神可以簡單概括為‘實業報國,敢創人先’。作為無錫本土中誕生的民營銀行,錫商銀行也延續著這一精神思想。”

根據監管部門對民營銀行的設立指導政策,民營銀行應堅持特色經營,與現有商業銀行實現互補發展、錯位競爭。

每一家民營銀行也會在設立之時提出自己的差異化發展模式。根據錫商銀行官網信息,該行主要以移動金融和物聯網等技術為手段,以服務中小微企業等,致力于打造具有物聯網特色的科技型銀行。

經歷成立初期幾年的發展,錫商銀行的資產規模已由2020年末的123億元,增長至2024年末的400余億元。不過,營業收入在連續4年的增長后,在2024年呈現大幅下滑。

錫商銀行財報顯示,截至2024年末,錫商銀行資產規模總計402.81億元,較上一年末增長8.95%。2024年的全年營業收入為11.85億元,同比下滑超過了26%。

雖然營收不佳,但在降低了研發費用、信用減值損失后,該行的利潤總額得到同比正增長,2024年該行的凈利潤約4億元,同比增長8%。

已有兩家民營銀行引入國資股東

在錫商銀行之前,已有江西裕民銀行、安徽新安銀行的民營股東將股權轉讓給當地國資。

裕民銀行是首家引入國資大股東的民營銀行。2024年8月,國家金融監管總局披露了裕民銀行變更股權事宜的批復公告,同意南昌金融控股有限公司(下稱“南昌金控”)受讓正邦集團持有的裕民銀行6億股股份。受讓后,正邦集團完全退出,南昌金控合計持有裕民銀行6億股股份,持股比例為30%。

天眼查信息顯示,南昌金控由南昌市產業投資集團有限公司100%持股,后者為市管國資,由南昌市政府控股。

跟隨裕民銀行步伐,新安銀行在2024年11月也引入了當地國資股東。

2024年11月,國家金融監督管理總局批復同意新安銀行股權變更,同意合肥興泰金融控股(集團)有限公司、安徽建工集團控股有限公司、合肥高新建設投資集團有限公司受讓新安銀行部分民營股東的股份,受讓后,上述三家國資企業持有該行的股份比例分別達到了30%、11%、10%。

觀察:民營銀行兩極分化嚴重,未來股權機構或迎變化

民營銀行已存在10年,自2014年至2020年,19家民營銀行陸續在各地成立。這一銀行類型的設置,初衷是引入民間資本,差異化發展民營銀行,支持小微企業融資,與已有的商業銀行形成錯位競爭。

但隨著近年經濟轉型,部分民營銀行的營收等指標受到挑戰,資產質量承壓,可以說經營業績不理想,純民營股東模式受到了考驗。

當前19家民營銀行業績分化明顯,以微眾銀行、網商銀行為代表的頭部民營銀行依托股東背景和清晰的業務模式,在資產規模、營收、凈利潤等指標方面表現優異,甚至“一騎絕塵”,如其營收規模甚至超過了其他所有民營銀行相關指標之和。

券商中國記者從一家資產規模中部的民營銀行相關人士處了解到,該行股東對其經營要求不高,“活下去就好”。而另一家民營銀行相關人士則表達了對數字化轉型的焦慮,尤其是自2025年初以來,各機構對金融大模型的探索,該行不能落后,但是仍未找到抓手。

(來源:企業預警通 /總資產截至2024年末;營收、凈利潤為2024年全年)

如果未來部分民營銀行引入國資股東,還能否稱為“民營”銀行。對此,市場不少觀點認為,若部分民營銀行經營業績承壓,在屬地風險處置責任的要求下,未來或形成“區域國資主導+民資參與”的股權結構。

值得關注的是,在2024年全國兩會期間,全國政協委員、上海均瑤集團董事長王均金的《關于進一步激發民營銀行高質量發展的提案》顯示了民營銀行發起者的思考。

王均金表示,民營銀行未來的經營壓力將進一步加大,在業務拓展、股東管理、資本補充和發展基礎方面有待夯實,仍存在較大的經營挑戰。

王均金建議,在風險可控的前提下,調整優化民營銀行股東準入標準,在保持民營控股前提下,放寬股權5%以下的股東資質,探索以民營資本控股,多元化、市場化、專業化資本合作參與的股權結構,進一步優化公司治理。

責編:羅曉霞

排版:劉珺宇

校對:劉榕枝