作為中國經濟最具代表性的主體,上市公司的經營情況反映出宏觀經濟的發展質效。

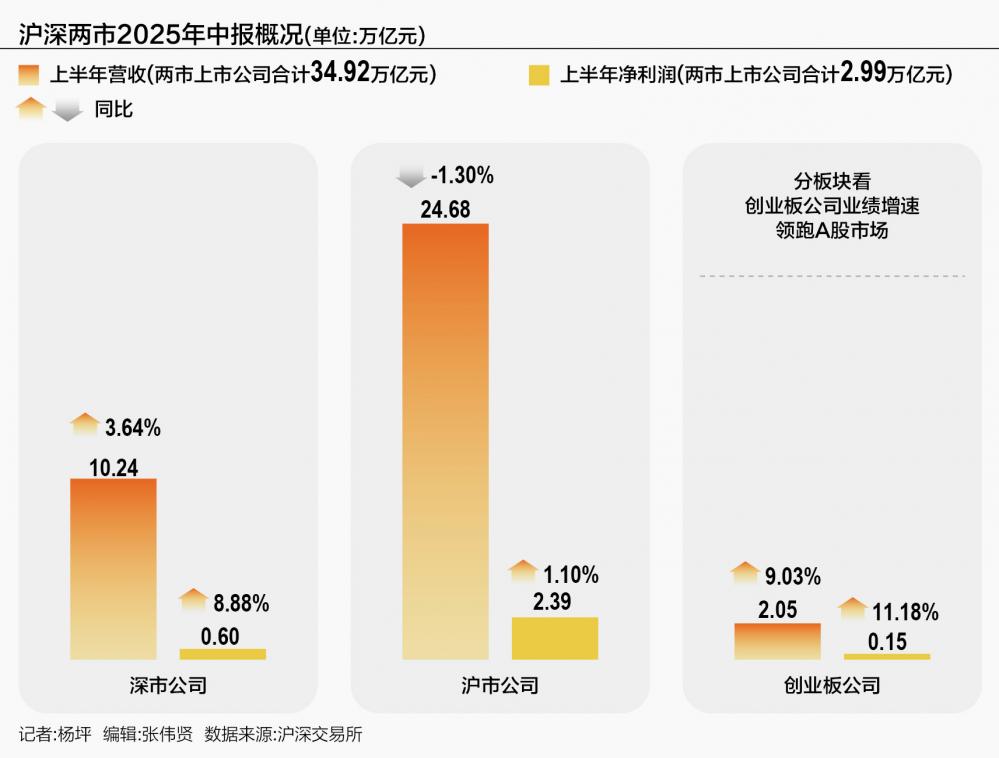

截至目前,滬深交易所2025年半年報正式收官,兩市上市公司合計實現營業收入34.92萬億元,實現凈利潤2.99萬億元。上市公司高質量發展正在起承轉合間,呈現更加均衡和更可持續的新格局。

其中,深市公司上半年實現營業收入合計10.24萬億元,同比增長3.64%,其中第二季度實現營業收入合計5.36萬億元,環比增長9.78%;實現凈利潤5954.56億元,同比增長8.88%。

滬市公司實現營業收入24.68萬億元,同比微降1.3%;凈利潤2.39萬億元,同比增長1.1%;第二季度營業收入、凈利潤環比分別增長6.1%、0.1%。

從各板塊來看,創業板公司合計實現營業收入2.05萬億元,同比增長9.03%,實現凈利潤1505.42億元,同比大幅增長11.18%,增速領跑A股市場。第二季度,創業板合計實現營業收入1.10萬億元,環比增長14.95%,合計實現凈利潤788.20億元,環比增長9.90%。

而在業績增長的背后,以半導體、電子、醫藥、新能源為代表的新興產業持續崛起,食品飲料、家用電器等消費產業擴容提質,鋼鐵、農林牧漁、機械設備等傳統行業求新求變,滬深上市公司持續加碼研發投入,企業主動分紅意識不斷增強,戰略性新興產業出海競爭力持續提升等一系列“信號”,彰顯出中國優秀企業高質量發展的韌性與強勁動能。

今天,我們從五個維度出發,重新讀懂滬深兩市2025中期成績單……

維度一:電子、醫藥、新能源漸成發展新引擎

分行業來看,制造業基本盤穩固,新興產業的發展勢頭更是迅猛,其中,電子、醫藥、新能源漸成發展新引擎,引領增長態勢。

深市842家戰略性新興產業企業合計實現營業收入1.49萬億元,平均每家公司實現營業收入17.67億元,同比增長14.73%,其中新一代信息技術產業營收增長率達到20.41%。戰略性新興產業企業合計實現凈利潤1212.16億元,同比增長12.51%,其中新能源汽車產業同比增速達到34.37%。

分行業來看,2025年上半年,253家深市電子行業公司合計實現營業收入9847.6億元,同比增長14.1%,合計實現凈利潤454.57億元,同比增長24.59%,超八成公司實現盈利,近六成公司盈利同比提高;合計實現境外收入4871.85億元,同比增長14.64%。

電力設備行業也表現亮眼,215家深市電力設備行業合計實現營業收入8384.48億元,同比增長8.51%,合計實現凈利潤569.01億元,同比增長17.62%;合計實現境外收入2220.35億元,同比增長15.85%。

計算機行業方面,222家深市計算機行業上市公司合計實現營業收入5,012.47億元,同比增長13.74%,合計實現凈利潤122.85億元,同比增長26.00%。分季度來看,二季度營收環比增長13.64%,增長勢頭加速。

通信行業方面,83家深市通信行業上市公司合計實現營業收入1938.25億元,同比增長14.19%;合計實現凈利潤185.32億元,同比增長24.08%;合計實現境外收入643.39億元,同比增長32.59%,出海競爭力不斷增強。二季度通信行業整體向好,合計實現營業收入1061.04億元,環比增長20.96%,合計實現凈利潤103.39億元,環比增長26.18%。

滬市則以科創板為依托,集成電路、生物醫藥產業逐步成為業績增長的“新引擎”。

其中,滬市集成電路公司已增長至138家,覆蓋設計、制造、封測等全環節產業鏈,上半年營業收入合計2466.75億元,凈利潤合計189.43億元,同比分別增長14%、57%。生物醫藥企業合計營收2511.09億元,凈利潤318.62億元,同比增長1%、14%。科創板已成為繼美國、中國香港之后又一全球主要生物醫藥企業上市地。

在自主研發與市場回暖的雙重推動下,滬市中芯國際、華虹公司等頭部晶圓制造企業保持滿產運行,中微公司等半導體設備企業訂單充足,瑞芯微、泰凌微等9家芯片設計企業盈利同比翻倍,構筑行業增長“壓艙石”。

滬市生物醫藥行業也步入商業化收獲與可持續增長的新階段。今年上半年,滬市創新藥企業共推進17款1類新藥國內獲批上市,完成20單出海BD交易,潛在交易總金額超264億美元。

維度二:消費擴容提質 重點行業韌性足

隨著政策“組合拳”效應持續發揮,滬深兩市的消費市場呈現出新興業態亮點頻出、潛能加速釋放的態勢。

其中,家電行業穩健增長。2025年上半年,61家深市家用電器行業上市公司合計實現營業收入5492.38億元,同比增長7.38%,合計實現凈利潤518.05億元,同比增長13.90%,合計實現境外收入1989.16億元,同比增長13.76%。滬市的家電行業凈利潤也同比增長10%,海爾智家線上、線下市場份額雙第一,多項節能智能家電銷量占比顯著提升,上半年凈利潤同比增長16%。

汽車行業則在新能源汽車的快速增長態勢下,持續推進產業轉型升級。2025年上半年,深市汽車行業上市公司合計實現營業收入9044.7億元,同比增長8.45%;合計實現凈利潤392.27億元,同比增長1.93%;合計實現境外收入2754.02億元,同比增長17.83%。滬市汽車行業上半年營業收入同比增長6%,廣汽集團、上汽集團、長城汽車等公司新能源汽車銷量同比增長近30%,賽力斯上半年凈利潤同比增長81%,新能源汽車累計銷量超17萬輛。

與此同時,作為發展新質生產力的重要一極,傳統產業轉型升級的效果也在今年上半年持續顯現。

如滬市的鋼鐵、機械設備等行業以技術創新突破“內卷式”困局,向高附加值領域躍升,凈利潤同比增長235%、21%。如寶鋼股份汽車板、硅鋼等高端、差異化產品占比超60%,在取向硅鋼產品領域的市場份額全球第一;南鋼股份上半年先進鋼鐵材料毛利占比達46.67%,同比提升3.2個百分點,成為業績增長的核心引擎。

深市的農林牧漁也顯示出強大的發展韌性繼續保持成長趨勢,今年上半年合計實現營業收入5144.2億元,同比增長9.12%,合計實現凈利潤230.56億元,同比增長199.79%,合計實現境外收入341.41億元,同比增長6.23%。如牧原股份2025年上半年實現營業收入764.63億元,同比增長34.46%,實現凈利潤105.3億元,同比增長1169.77%;溫氏股份實現營業收入498.75億元,同比增長5.92%,凈利潤34.75億元,同比增長159.12%。

維度三:研發增長促進各產業求新求變

而在新興產業加速發展,傳統產業求新求變的背后,上市公司持續加碼研發投入,以科技創新推動產業創新,不斷塑造發展新動能新優勢,推動更好培育發展新質生產力。

今年上半年,深市公司研發投入合計3529.68億元。比亞迪、中興通訊等6家公司上半年研發支出在50億元以上,有47家公司上半年研發支出在10億元以上;409家公司研發強度超過10%,142家公司研發強度超過20%。

其中,深市戰略性新興產業公司充分發揮創新主導作用,持續加大研發投入力度。2025年上半年研發投入合計924.62億元,同比增長22.36%,新能源汽車產業研發投入增速為39.07%;平均研發強度為6.22%,同比增長0.39個百分點。

同期,滬市實體企業研發投入也創出新高,達到4326億元,同比增長1%;科創板公司研發投入總額841億元,同比增長6%,研發投入占比中位數13%,持續領跑A股各板塊。

上市公司也在高強度的研發投入中取得了一系列發展成果,如恒立液壓在高端液壓元件領域構筑起堅實的技術壁壘,順利交付超長行程鑄造機內導液壓缸;紐威股份在核能、海洋工程等高端領域實現多項里程碑,核級閥門交付量創歷史新高,多項高端產品助推業績增長30%。

維度四:多元化“出海”拓空間 新興產業競爭力提升

今年上半年,中國外貿穩中有增、優中有升。滬深上市公司的出口也呈現出諸多亮點。

滬市830余家制造業公司合計實現海外收入1.1萬億元,同比增長5%。其中,民營企業海外收入規模突破7400億元,同比增長6%,貢獻全部海外收入近七成,已成創新出海主力軍。

深市戰略性新興產業公司出海競爭力也持續提升。2025年上半年,深市戰略性新興產業公司實現境外收入4346.56億元,同比增長23.59%,境外業務收入占比29.22%,同比增長3.61個百分點。

有企業通過多元化海外市場拓展外貿增長空間。如小商品城重點發力中東、南美、非洲等新興市場,新增出海項目13個;廈門象嶼中印尼精品航線影響力再上新臺階,印尼蘇拉威西—中國航線市占率穩居第一;寧波舟山港超300條集裝箱航線打造“一帶一路”與“長江經濟帶”最佳結合點;中國中車雅萬高鐵累計發送旅客突破990萬人次,成為中印尼共建“一帶一路”合作的金字招牌……

也有企業通過技術創新迭代撬動增量國際訂單。比如上半年,華友鈷業三元正極材料出口量占中國三元正極總出口量的57%,用于e-VTOL低空飛行器、人形機器人的超高鎳9系產品出貨量占比提升至六成以上;移遠通信以5G、智能座艙等模組為基石,融合天線等軟硬件全鏈路解決方案,為歐洲、北美等全球海量終端客戶提供入網能力,上半年境外營業收入同比增長49%……

維度五:積極推出中期分紅 強化共建共享生態

近年來,在新“國九條”和現金分紅新規等政策的引導下,提高投資者回報已經成為上市公司的“必修課”,我國資本市場進入“重回報”的新階段,塑造共建共享的資本市場新生態。

今年上半年,滬深兩市的上市公司分紅意識不斷增強,用“真金白銀”積極回報投資者,一年多次分紅的新生態逐步形成。

據統計,滬深兩市合計有794家上市公司披露中期分紅,現金分紅金額高達6438.05億元。其中,深市上市公司披露中期分紅的數量同比增加18.04%,分紅金額同比增加49.51%。滬市公司中期分紅數量和現金分紅同比分別增長12%、5%。

與此同時,上市公司還不斷加大回購力度,切實維護全體股東權益,持續增強市場信心,努力提升公司價值。2025年上半年,深市上市公司披露回購計劃230單,計劃回購金額上限合計達682.07億元。