在上海張江高科,有這樣一家公司,潛心經(jīng)營商用服務機器人十余年,累計部署超10萬臺機器人全球銷量第一,卻又似乎并不為更多人所知。4月29日他們的人形具身服務機器人XMAN-R1受邀在上海“模速空間”創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)展示,當時注意到的媒體并不多。他們已是具身服務機器人的行業(yè)領(lǐng)軍者,卻又有著初創(chuàng)公司的心態(tài)埋頭趕超。這家公司,就是擎朗智能。

成立于2010年的擎朗智能(KEENON Robotics),著實有著顯赫的成就——依托全棧自研技術(shù)體系與“研發(fā)-智造-落地”全鏈條閉環(huán)能力,成為全球具身服務機器人行業(yè)領(lǐng)軍者;公司部署的配送、清潔等專用型機器人,覆蓋全球60多個國家、超600個城市和地區(qū)。

這是一家名副其實的“小巨人”,是一家有大夢想的“小巨人”。在今天上海開幕的2025世界人工智能大會上,他們的具身家族XMAN系列新成員雙足人形具身服務機器人XMAN-F1又迎來全球首秀并亮相中央展區(qū)C位。那么,這家公司是如何扎根機器人賽道,如何默默耕耘十余年發(fā)展壯大的,又如何看待機器人賽道的未來以及機器人產(chǎn)業(yè)的未來?國際金融報對公司創(chuàng)始人、擎朗智能CEO李通進行了專訪。

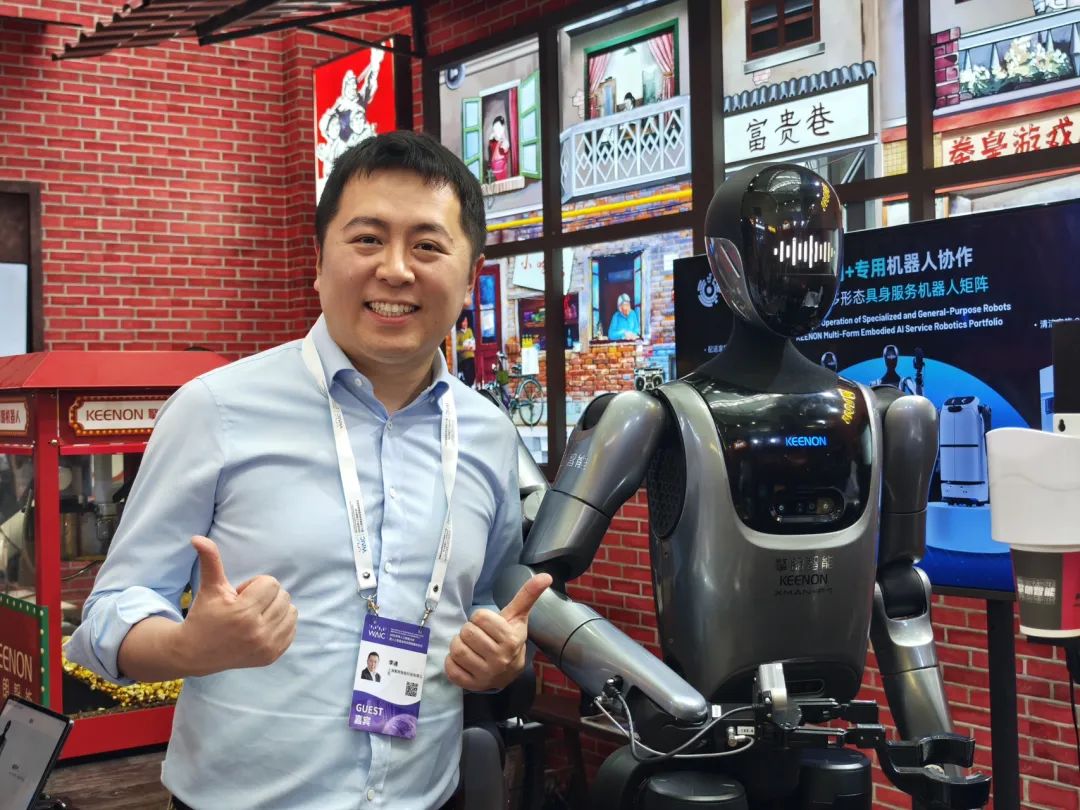

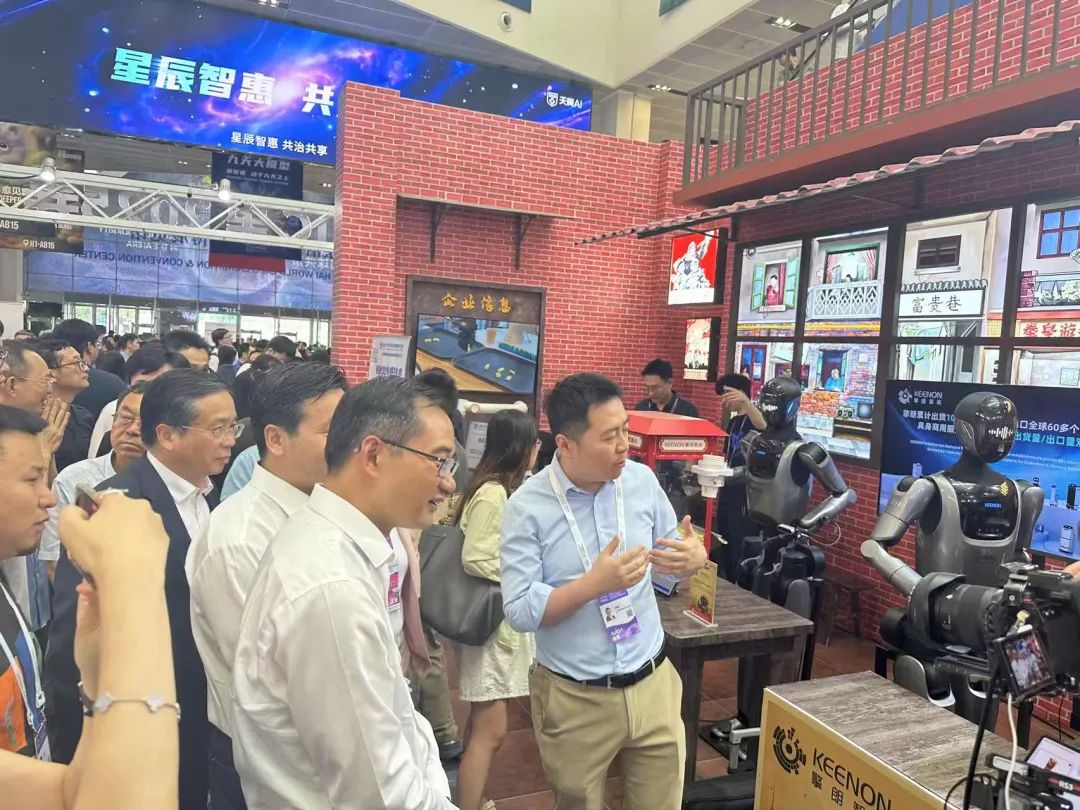

李通和他的擎朗智能亮相世界人工智能大會中央展區(qū)C位。

潛心經(jīng)營十余年離不開對行業(yè)的熱愛

“中國在服務型機器人領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢,本質(zhì)上是中國供應鏈高效運轉(zhuǎn)、算法創(chuàng)新與數(shù)據(jù)積累協(xié)同作用的結(jié)果,疊加龐大的工程師人才儲備優(yōu)勢與軟硬件一體化整合能力,形成了難以復制的產(chǎn)業(yè)落地優(yōu)勢。”在談及中國機器人產(chǎn)業(yè)何以能快速發(fā)展時,李通說。

李通本碩就讀于華中科技大學電氣工程自動化專業(yè),碩士師從中國科學院院長陳世杰。2009年畢業(yè)后,他曾就職于微軟亞洲工程院Incubation Team,在機器人操作系統(tǒng)項目Robotic Studio及移動互聯(lián)網(wǎng)FonePlus項目中承擔軟件開發(fā)工作。

他對機器人有著天然的熱愛。讀書期間曾獲“挑戰(zhàn)杯”全國大學生課外學術(shù)科技作品競賽一等獎。他給擎朗起了個英文名KEENON,就為了表達這層意思。在回顧創(chuàng)業(yè)選擇時李通坦言,當時的工作方向和個人理想存在偏差,他始終希望能用機器人切實改變?nèi)说纳睢?/p>

“有句話說得好,‘讓這個世界因為我的存在而改變一點點’。加上我覺得就算創(chuàng)業(yè)失敗了,憑本事找份工作保證溫飽也不是問題,所以就下定決心出去創(chuàng)業(yè)了。”李通表示選擇創(chuàng)業(yè)更多基于對機器人領(lǐng)域的熱愛,在當時的行業(yè)環(huán)境下,機器人領(lǐng)域尚在發(fā)展初期,并非賺錢的熱門賽道。

2010年,李通和三個伙伴湊了20萬元,在上海租了一間一室兩廳70平方米的毛坯房作為辦公場地,正式創(chuàng)立擎朗智能。創(chuàng)業(yè)初期,團隊一直在摸索機器人領(lǐng)域的發(fā)展方向,先后嘗試教育機器人、家用機器人、高仿人形機器人等多個細分領(lǐng)域。迎賓機器人沒有成功,公司也一度陷入困境。直至2013年,明確以服務型機器人為核心發(fā)展方向,并將餐飲行業(yè)作為第一個落地的應用場景。

2015年起,擎朗智能逐漸啟動市場投放。初期與餐飲企業(yè)洽談時,行業(yè)對服務型機器人的認知度較低。“他們完全不理解你是干什么的,送機器人給他們也不要。”李通說。隨著市場教育的深入,餐飲企業(yè)逐漸認識到機器人在成本控制方面的顯著優(yōu)勢,擎朗智能也迎來了公司的第一個大客戶,拿到海底撈的一大筆機器人訂單。

如今,擎朗的機器人已走向餐廳、酒店、醫(yī)院、養(yǎng)老院、商超、工廠等場景。李通介紹,擎朗智能單臺終端機器人的綜合成本控制在人工成本的三分之一至二分之一區(qū)間。

在市場化推進過程中,擎朗智能逐漸發(fā)掘廣闊的海外市場,基于服務業(yè)天然的全球化屬性,疊加海外市場勞動力成本相對較高與供給不足的雙重現(xiàn)實,公司自2020年開始積極布局海外市場,目前已在阿聯(lián)酋迪拜、德國、韓國、荷蘭、加拿大、美國、日本、中國香港等地設(shè)有子公司/辦公室,業(yè)務覆蓋全球超過六百多個城市及地區(qū),海外市場銷售額占比超過50%。

李通表示服務型機器人在海外市場同質(zhì)化競爭壓力較小,核心挑戰(zhàn)集中于市場教育層面。由于服務機器人在傳統(tǒng)行業(yè)的應用仍屬新興事物,需針對不同區(qū)域文化與市場特性開展系統(tǒng)性認知培育,讓當?shù)仄髽I(yè)理解機器人替代人力的可行性與經(jīng)濟性,也幫助很多國家地區(qū)應對老齡化、勞動力不足的問題。李通說,“平均下來,我們已布局市場的當?shù)貏趧恿Τ杀炯s為使用機器人成本的2—3倍。”

在技術(shù)攻堅層面,擎朗智能面臨的首要挑戰(zhàn)來自供應鏈體系的構(gòu)建。作為中國服務型機器人行業(yè)的開拓者,初期因缺乏成熟產(chǎn)業(yè)鏈支撐,企業(yè)需自主完成從核心模塊研發(fā)、算法優(yōu)化到整體供應鏈搭建的全鏈條工作。

依托中國在非標定制領(lǐng)域的獨特優(yōu)勢,公司實現(xiàn)了供應鏈的本土化整合,這一能力成為其服務型機器人在全球領(lǐng)先的關(guān)鍵支撐。

機器人產(chǎn)業(yè)化離不開“耐心資本”

擎朗智能也曾經(jīng)歷資金緊張的艱難時刻。“在公司最困難的時候,團隊只有我和另外一個創(chuàng)始人。”李通說。轉(zhuǎn)機發(fā)生在2015年,擎朗智能的一臺機器人在商場里運行,被云啟資本投資人陳昱看到,公司隨即在2016年得到云啟資本和松禾資本的A輪融資。截至目前,擎朗智能已經(jīng)進行D輪融資,投資機構(gòu)包括軟銀愿景基金、中金甲子、Prosperity7 Ventures、阿里巴巴、源碼資本等。

對資本在科技行業(yè)中的剛需作用,李通深有體會。他對記者說,“資本可以讓你可以去做一些長期的規(guī)劃,不用擔心明天怎么掙錢養(yǎng)活自己的問題,可以有時間思考我到底應該做一個什么重要的事情。資本的支持,對于科技創(chuàng)新企業(yè)很重要”。

然而,科技創(chuàng)新同時屬于高風險領(lǐng)域。資本驅(qū)動雖能為行業(yè)注入動能,但其對商業(yè)回報速度的追求也存在潛在風險,可能導致企業(yè)戰(zhàn)略變形。李通對這點很是理解。

他認為,構(gòu)建差異化資本支持機制的重要性日益凸顯——能否引入更多“耐心資本”,為科技創(chuàng)新提供不設(shè)短期回報壓力的長期資金支持?這類資本需突破傳統(tǒng)財務投資邏輯,以技術(shù)迭代周期而非商業(yè)變現(xiàn)速度作為核心考量,從而真正匹配科技創(chuàng)新的高風險、長周期屬性。

“對標的歐美市場大型科技公司,早期都是依賴大量資金進行技術(shù)研發(fā)。在此過程中,一部分成本必然會被浪費掉,但也會有優(yōu)秀的企業(yè)脫穎而出。如果資本對虧損零容忍,那么就不可能誕生優(yōu)質(zhì)的初創(chuàng)企業(yè)。”李通說。

擎朗的經(jīng)驗是,將主要的經(jīng)營利潤投入到科技創(chuàng)新與研發(fā)上。李通認為企業(yè)在發(fā)展過程中肯定會面臨兩難困境,“若持續(xù)聚焦現(xiàn)有產(chǎn)品的市場銷售,可保持盈利,然而,為確保企業(yè)在行業(yè)浪潮中保有長遠競爭力,技術(shù)研發(fā)又迫在眉睫,只是一旦開啟這一進程,短期內(nèi)可能面臨虧損壓力”。他呼吁,“企業(yè)要回答怎樣實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的問題,這個本身我覺得沒什么問題,但資本也得有點耐心,給技術(shù)留點發(fā)展的時間。”

上海市和浦東新區(qū)政府,也曾給予擎朗很大的支持。李通認為,政府的支持很重要。“政策支持說到底主要還是資金支持,像人才、發(fā)展方向這些問題企業(yè)自己能解決,關(guān)鍵是得有好的環(huán)境讓我們放手去干。”他觀察到,國家已經(jīng)意識到培育“耐心資本”的重要性,正在積極調(diào)整政策——過去政府投資對失敗有嚴格限制,現(xiàn)在有更包容的容錯機制,部分地區(qū)針對天使投資領(lǐng)域,甚至實施全風險敞口容忍機制。

“現(xiàn)在國家鼓勵政府設(shè)立基金,強調(diào)要‘投早、投小、投硬科技’,這些實實在在的改變特別重要。”他說。

李通認為企業(yè)發(fā)展講究“既要又要”。他說:“技術(shù)、資金、市場缺一不可。再先進的技術(shù),如果缺乏資金支持,也難以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化;而有資金卻沒有技術(shù),企業(yè)就失去了競爭力;有資金有技術(shù)但賣不出去,無法搭建商業(yè)通路,就只是研究所,而不是商業(yè)機構(gòu)”。

具身智能的未來離不開持續(xù)的科技創(chuàng)新

不久前,公司與創(chuàng)新奇智(02121.HK)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將依托擎朗智能在具身智能機器人領(lǐng)域自主研發(fā)設(shè)計、規(guī)模化智造及全球化商業(yè)落地的全鏈條能力,與創(chuàng)新奇智的工業(yè)大模型技術(shù)平臺等合作,共同成立聯(lián)合研發(fā)實驗室,探索具身智能機器人技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新應用方案。

李通在世界人工智能大會現(xiàn)場,向參觀者介紹新成員XMAN-F1機器人。

盡管市場有不同意見,擎朗智能對具身智能發(fā)展有著堅定的信念。《2025人形機器人與具身智能產(chǎn)業(yè)研究報告》顯示,2025年,中國具身智能市場規(guī)模預計達52.95億元,占全球約27%;人形機器人市場規(guī)模預計達82.39億元,占全球約50%。

2022年底至2023年初大模型技術(shù)爆發(fā),李通認為這對機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新機遇。“擎朗智能正致力于將這一AI技術(shù)新變革應用于機器人領(lǐng)域,落地到物理世界,就是具身智能。在未來,擎朗智能將動具身智能的商業(yè)化進程,涵蓋人形機器人、雙足輪式機器人等產(chǎn)品形態(tài),推進其在實際場景中的落地,以實現(xiàn)具身智能在服務業(yè)的規(guī)模化應用。”他說。

李通認為,人形機器人是通用機器人的重要發(fā)展方向,隨著大模型技術(shù)的迭代,過去無法實現(xiàn)的技術(shù)目標如今已逐步具備實現(xiàn)的現(xiàn)實基礎(chǔ),但他同時強調(diào)需要客觀認識到技術(shù)落地的周期性。“以前沒人做到過,所以做出來需要點時間;期待明年就能商業(yè)化,這不現(xiàn)實。方向沒問題,但仍需要整個社會給予持續(xù)支持,保持足夠耐心”。

“具身智能的未來離不開持續(xù)的科技創(chuàng)新,中國向智造強國邁進也離不開持續(xù)的科技創(chuàng)新。”李通說。擎朗智能目前擁有超1100項專利,李通并不引以為傲,他認為科技創(chuàng)新是個持續(xù)的過程,而不是守著過去的成績止步不前。盡管知識產(chǎn)權(quán)保護體系在持續(xù)完善,但“專利只能保護過去,無法守護未來”,在他看來,比產(chǎn)權(quán)保護更重要的是構(gòu)建創(chuàng)新生態(tài):企業(yè)應通過持續(xù)技術(shù)突破引領(lǐng)行業(yè)變革,而非將知識產(chǎn)權(quán)當作展示功績的“功勞簿”。他說,“這些專利只是企業(yè)發(fā)展歷程的見證,而科技創(chuàng)新本身是永無止境的。”

對于正在面對的國際競爭,李通充滿信心。在服務型機器人領(lǐng)域,他認為中國已經(jīng)建立起全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。具體到人形機器人賽道,中國在硬件端和運動能力方面展現(xiàn)出強勁實力,同時在AI軟件領(lǐng)域保持著快速創(chuàng)新的發(fā)展態(tài)勢。

摩根士丹利報告也顯示,2024年中國機器人市場規(guī)模已達470億美元,占全球總量的40%,預計到2028年將增至1080億美元,年復合增長率達23%。

李通說,中國擁有全球最優(yōu)質(zhì)的工程師資源,構(gòu)成科技創(chuàng)新的核心紅利。當前中國正處于從高速增長向高質(zhì)量增長的轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期,這一轉(zhuǎn)變的核心在于信息要素價值的釋放——隨著低端加工制造向越南等地區(qū)轉(zhuǎn)移,中國企業(yè)必須通過科技創(chuàng)新向高毛利率領(lǐng)域躍遷,這也是國家推動新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的核心方向。唯有掌握高端智造技術(shù)、提升產(chǎn)業(yè)附加值,才能在全球供應鏈體系中占據(jù)更高位勢,實現(xiàn)從制造大國向智造強國的質(zhì)變。

中國的機器人產(chǎn)業(yè)未來,需要更多的參與者入局。李通絲毫不排斥行業(yè)競爭,他認為作為新興市場,現(xiàn)有市場規(guī)模較小,單憑一家企業(yè)力量難以完成開拓,行業(yè)仍處于開荒階段,需更多參與者共同提升滲透率、深化市場認知,從而激發(fā)更多需求。“現(xiàn)在的關(guān)鍵不是競爭,而是齊心把市場這片‘荒地’開墾出來。只有先把市場做大,后續(xù)才談得上‘搶地盤’。”他說。

目前,擎朗智能正積極推進在研發(fā)與市場拓展層面制定三年規(guī)劃。李通強調(diào),科技研發(fā)必須提前三年布局——當下擎朗智能在售的所有產(chǎn)品,從研發(fā)到落地均經(jīng)歷了至少三年,甚至五年以上的周期。

“盡管不確定最終誰能突圍,或許是我們,或許是其他參與者,但更多企業(yè)入局推動行業(yè)發(fā)展是好事,盡管過程中可能多數(shù)會被淘汰,不能因害怕失敗而止步。”李通說。

記者 許凱 實習生 張聰

文字編輯 徐沖

版面編輯 佘詩婕