證券時報記者 王明弘

“醫藥行業最困難的時刻可能已經過去了。”融通基金基金經理萬遠民的一句感慨,道出了眾多醫藥基金經理、基民多年堅持持倉醫藥的不易。

隨著港股創新藥牛市行情持續演進,今年不少基民發現,自己虧損多年的醫藥基金開始賺錢了。近期港股創新藥板塊持續走強,醫藥股、醫藥基金投資價值再次引起市場關注。證券時報記者采訪了國泰基金麻繹文、景順長城基金金璜、融通基金萬民遠、金鷹基金歐陽娟、華富基金廖慶陽、諾安基金唐晨等多位基金經理,圍繞市場反彈動因、全年主線邏輯及細分賽道機會展開深度分析。

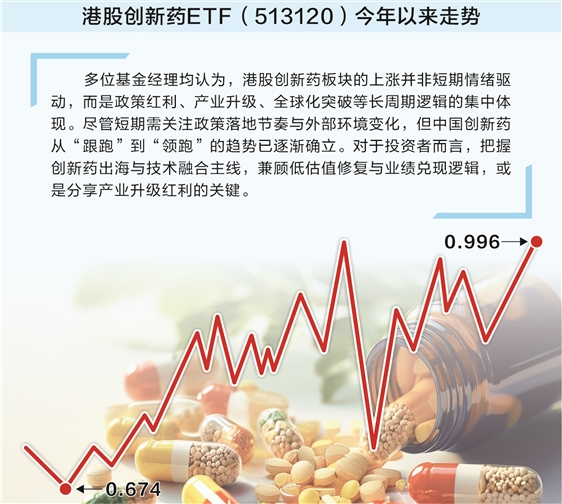

多位基金經理均認為,港股創新藥板塊的上漲并非短期情緒驅動,而是政策紅利、產業升級、全球化突破等長周期邏輯的集中體現。盡管短期需關注政策落地節奏與外部環境變化,但中國創新藥從“跟跑”到“領跑”的趨勢已逐漸確立,在全球產業鏈中的價值重估進程方興未艾。對于投資者而言,把握創新藥出海與技術融合主線,兼顧低估值修復與業績兌現邏輯,或是分享產業升級紅利的關鍵。

創新藥帶動醫藥板塊回暖

Wind數據顯示,自年初低位以來,恒生醫療保健指數上漲達到31.89%,遠超同期恒生科技指數和恒生中國企業指數。A股市場中,萬得創新藥指數和申萬醫藥生物一級行業指數分別上漲超過24%和10%,同樣超過同期上證指數、滬深300、萬得全A等主要指數表現。

證券時報記者梳理發現,A股全市場282只醫藥主題基金(A/C份額分開計算,下同)中,超251只基金實現年內正收益,其中,年內業績漲幅超過20%的基金達66只,港股創新藥帶來的強勁行情正悄然蔓延到醫藥市場多個板塊。

不過,目前市場上的醫療主題基金的業績表現,也呈現出顯著的分化態勢,年內業績首尾相差超過60個百分點,業績分化的重要原因在于持倉標的不同,漲幅居前的基金重倉持有港股醫藥公司,業績居后的基金倉位基本為A股公司。以中銀基金鄭寧管理的中銀港股通醫藥C為例,截至5月23日,該基金年內業績回報達50.5%,業績核心來源于港股的翰森制藥、科倫博泰生物-B、康方生物等。另外,醫藥主動權益基金也明顯跑贏被動指數基金。

談及近期醫藥市場回暖,萬民遠表示:“無論是從政策端、需求端,還是企業創新端來看,醫藥行業最困難的時刻或許已經過去,行業的投資籌碼出清或已較為徹底,對醫藥行情的預期相對樂觀。”

政策支持疊加產業升級

對于港股創新藥此輪反彈的動因,多位基金經理認為,政策支持與產業基本面改善是核心驅動力。

金璜指出,2024年以來,創新藥政策轉向明確,從支付端(丙類目錄“基本醫保+商保”模式)到審批端(審評加速)、價格端(集采邊際緩和)的全鏈條支持,推動市場預期從“悲觀”轉向“中性偏暖”。疊加板塊估值自2021年以來累計下跌51.2%、處于歷史低位,以及南向資金年內凈買入超6000億元、外資回流等流動性改善,形成估值修復合力。此外,AI技術加速藥物研發降本增效,創新藥企收入增長與業績扭虧的基本面拐點,進一步催化行情。

歐陽娟強調,中國創新藥已進入2.0時代,全球競爭力顯著提升。國內醫保談判加速創新藥放量,商保支付體系完善打開商業化天花板;海外層面,2025年中國BD(商務拓展)項目占國際大藥企合作比例超40%,成為全球早期創新藥最大輸出國,合作金額持續攀升。

麻繹文同樣認為,2025年醫藥板塊有望受益于創新藥發展。從產業趨勢上,國內創新藥尚處于發展期,海外市場均為增量市場。長期來看,隨著產業政策和集采政策不斷優化,板塊盈利和估值有望迎來雙升。

出海主線與技術融合成焦點

展望2025年,基金經理普遍認為創新藥有望成為醫藥投資主線,在投資方向上,基金經理聚焦創新藥出海與技術賦能兩大主線,兼顧細分賽道結構性機會。

“中國創新藥產業處于不斷兌現的周期中,在醫療行業整頓后,創新藥商業化放量更加順暢,同時海外BD持續落地。因此,創新藥投資或許依然會成為醫藥板塊內部的主線。”歐陽娟表示。

歐陽娟看好創新藥、醫療器械、生命科學服務上游及醫療服務板塊,認為其業績修復速度更快。她特別指出,ADC(抗體偶聯藥物)、多抗藥物交易金額亮眼,未來3—5年有望主導歐美市場。

唐晨指出,創新藥估值抬升將帶動傳統制藥板塊,AI醫療因技術確定性提升與產業生態清晰化,預期回報率持續上行。建議關注被納入突破性療法的“大單品”潛在標的,這類項目更易獲得國際市場認可。

在被問及看好醫藥行業哪些細分領域時,萬民遠表示,他會重點關注產業邏輯和業績具有確定性,以及后續業績有反轉預期的高賠率方向;堅持順著中國醫藥產業結構升級和醫療需求修復的方向尋找投資機會。萬民遠認為,當前市場整體修復較充分,業績兌現的確定性、中長期明確的產業趨勢將變得更為重要,關注有結構性趨勢的創新藥和創新醫療器械,以及產品線很明確的出海方向。

“從創新藥、創新器械的投資機會來看,有望受益于國產替代與出海加速,創新藥行業BD金額出現明顯增長,國內政策的邊際緩和也可能有利于器械更新。此外,醫保丙類目錄及商業保險普及可能帶來的支付端擴容也有望打開醫藥板塊的成長空間。”麻繹文表示。